{/eyou:adv}

{/eyou:adv}

科研工作

当前栏目 更新时间:2025-02-11 08:24

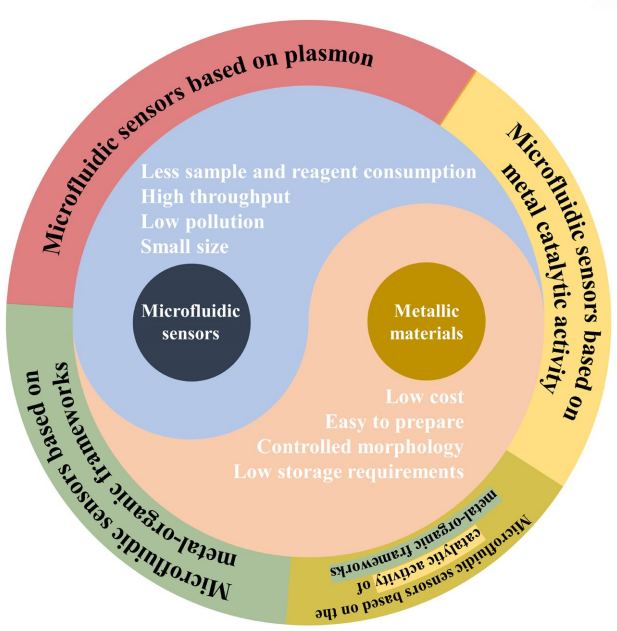

更新时间:2025-02-11 08:24 微流控芯片,通常被称为芯片实验室,是设计用于操控纳升或微升流体的微型平台。瑞士汽巴-嘉基公司的Manz等人利用微机电系统(MEMS)在平板上蚀刻微管道,开创了微流控芯片技术,最终开发出了毛细管电泳微芯片分析设备。多年来,微流控芯片的进步在包括材料合成、细胞培养、药物筛选以及物质分析等多个领域引发了革命。特别是,专门用于检测和分析液体样本中生物标志物的微流控生物传感器,已经成为一个充满活力且广泛研究的领域。依赖大型、昂贵的仪器,需要更多样品和试剂消耗,导致便携性差和分析成本高的时代,现在已经过时。

基于此,生化学院郭玉荣与北京化工大学宋继彬教授进行合作在《Chemistry - A European Journal》期刊(中国科学院2区,IF=3.9)发表了题为“Applications of metals and metal compounds in improving the sensitivity of microfluidic biosensors - a review”的文章。本工作探讨了微流体传感器的演变,强调从基于酶的级联放大方法到无酶的级联放大方法的转变。解决基于酶的反应中的挑战,并提出金属纳米材料作为有前途的替代品。重点介绍了 SPR 和 SERS 等独特特性,讨论了它们在提高检测灵敏度方面的作用。此外,我们强调金属基催化纳米材料的潜力。这篇综述提供了宝贵的见解和未来的研究方向,有助于微流控生物传感器的进步。Chem. Eur. J. 2024, 30, e202400578.

近年来,学院积极推进科研体系改革,显著加大了科研经费的投入,并完善了科研成果的奖励机制。学院高度重视创新型科研团队的建设和引领,成功获得了多个省部级科研平台的认可。推动了学院科研工作的蓬勃发展,使得高质量科研成果不断涌现,高端科研项目的申报与获批数量也达到了新的高度,实现了学院整体科研实力的显著提升。为我们建设具有鲜明特色和高水平的本科教育院校奠定了坚实的科研基础,有效增强了我们在同类院校中的科研竞争力和影响力。

撰稿人:郭玉荣

审核人:高 星