{/eyou:adv}

{/eyou:adv}

科研工作

当前栏目 更新时间:2025-02-13 14:26

更新时间:2025-02-13 14:26 血红素作为一种含铁的生物分子,在生命系统中发挥着至关重要的作用。它参与了氧气的运输与储存、电子转移以及氧化应激的解毒等多种生物过程。基于其天然无毒的特性,血红素在食品、制药和医疗保健等多个领域具有广泛的应用前景。然而,传统的血红素提取方法,如丙酮酸提取法、鞣花酸提取法和冰醋酸提取法,存在高风险、环境污染以及蛋白质资源利用率低等问题。

为解决这一难题,生化学院教师杜园园和齐鲁工业大学王子飞教授团队以及太原理工大学黄双平教授团队合作,开展了深入研究,并在《International Journal of Biological Macromolecules》期刊(中国科学院1区,影响因子7.7)上发表了题为“Adsorption of haem by magnetic chitosan microspheres: Optimal conditions, adsorption mechanisms and density functional theory analyses”的研究论文。

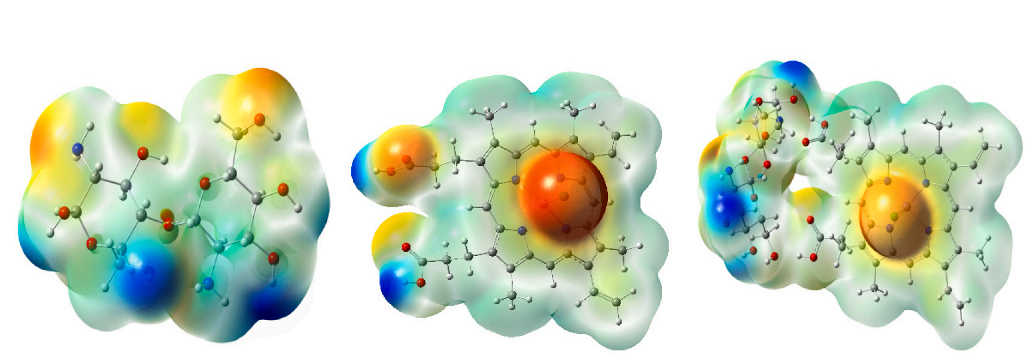

该研究通过化学交联法,利用壳聚糖、四氧化三铁和六水合氯化铝成功制备了磁性壳聚糖微球(Al@CTS@Fe3O4),并对其在血红素分离中的应用进行了系统研究。通过响应面法和 Box-Behnken 设计确定了影响血红素去除率和 Al@CTS@Fe3O4 对血红素吸附量的操作参数。结果表明,在四氧化三铁用量为 1.1 g、六水合氯化铝浓度为 0.75 mol/L、戊二醛用量为 3.0 mL时,吸附效果最为显著。等温线和动力学模型表明,35℃是 Al@CTS@Fe3O4 对血红素吸附的最佳温度,其最大吸附容量为 33.875 mg/g,此外,Al@CTS@Fe3O4 微球表现出显著的再生特性,在经过六次吸附-解吸循环后,血红素去除率仍保持在 53.83%。热力学计算表明,吸附过程是自发的,Al@CTS@Fe3O4微球优先接受电子,而血红素优先提供电子。Al@CTS@Fe3O4微球展现出作为血红素分离吸附剂的巨大潜力。

近年来,学院持续深化科研体系改革,显著增强科研经费支持力度,大幅提升了科研成果的表彰与激励机制,着重加强了创新型科研团队的培育与引领,成功获评多个省部级科研平台。这一系列举措促使学院科研工作呈现出蓬勃发展的态势。这些成就不仅激发了我们师生的科研兴趣与热情,更加坚定了教师们追求科研卓越、勇攀科学高峰的信念与决心,为我们向建成具有鲜明特色和高水平的本科教育院校迈进奠定了坚实的科研基础,进一步提升了我们在同类院校中的科研竞争力和影响力。

撰稿人:杜园园

审稿人:高 星