{/eyou:adv}

{/eyou:adv}

科研工作

当前栏目 更新时间:2025-02-03 08:25

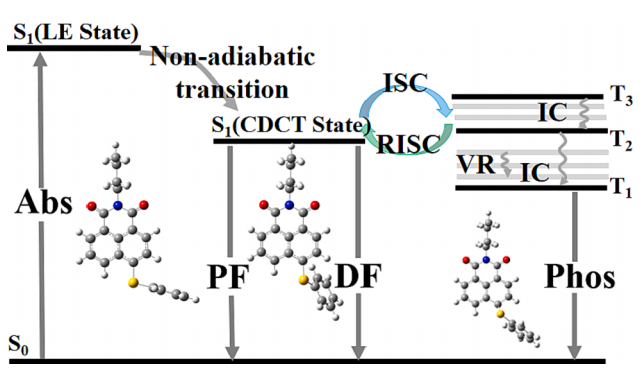

更新时间:2025-02-03 08:25 热激活延迟荧光(TADF)和室温磷光(RTP)材料是由分子的三重激发态激子诱导的,高效的系间窜越(ISC)是长寿命有机发光材料的关键属性。对于RTP,有几种方法可以获得高效的ISC和长寿命的三重激发态。引入杂原子、芳香族羰基团和d-pπ键可以促进自旋轨道耦合(SOC),从而增强ISC。同时,通过构建刚性框架来稳定三重激子,抑制非辐射过程,如晶体形成、主客体系统、金属有机配位或聚合物。足够小的能量差(ΔEST)和最高占据分子轨道(HOMO)与最低未占据分子轨道(LUMO)的较差重叠是促进从T1到S1激发态的高效反向系间窜越(RISC)的关键因素,从而收集三重激子用于TADF。通过合理的分子设计,可以实现独特的光物理性质,以满足商业应用的需求。

基于此,生化学院郭玉荣与天津大学赵广久教授进行合作研究,在《Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy》期刊(中国科学院2区,IF=4.3)发表了题为“Non-adiabatic conformation distortion charge transfer enables dual emission of thermally activated delayed fluorescence and room temperature phosphorescence”的文章。在这项工作中,构建了硫酚取代的萘酰亚胺可以通过非共轭柔性连接同时实现热激活延迟荧光和室温磷光。证实了NISPh中单重态激发态和三线态激发态之间系统间交叉(ISC)的增强主要是由激发态的非绝热构象畸变电荷转移(CDCT)引起的。更准确地说,CDCT导致激发态之间的构象匹配和能垒降低,并进一步增强了电子和振动耦合。该工作为开发纯有机材料以实现热激活延迟荧光和室温磷光的双重发射提供了合理的设计策略(Spectrochim, Acta. A, 2024, 311, 124032)。

近年来,学院积极推进科研体系改革,显著加大了科研经费的投入,并完善了科研成果的奖励机制。学院高度重视创新型科研团队的建设和引领,成功获得了多个省部级科研平台的认可。推动了学院科研工作的蓬勃发展,使得高质量科研成果不断涌现,高端科研项目的申报与获批数量也达到了新的高度,实现了学院整体科研实力的显著提升。为我们建设具有鲜明特色和高水平的本科教育院校奠定了坚实的科研基础,有效增强了我们在同类院校中的科研竞争力和影响力。

撰稿人:郭玉荣

审核人:高 星