【文化探索●风采篇】计算机与信息工程学院&智能制造与控制工程学院

精心打造教学典型案例,助力质量文化建设走实走深

发布时间:2025-04-03 15:06

计算机与信息工程学院、智能制造与控制工程学院是学校重点学科所在学院,在学科建设和人才培养方面一直走在学校前列。近年来,为推进学科交叉融合,整体提升学科建设水平,学校决定对两个学院实行强强联合、融合管理。作为学校高质量发展的排头兵,学院领导班子对质量文化建设高度重视,把建设“自觉、自律、自省、自查、自纠”的质量文化作为学院的一项战略性任务,不断增强师生的质量意识、价值认同和文化自觉,努力营造质量文化氛围,积极探索质量建设的有效路径。本次“质量文化建设月”活动启动以来,学院充分发挥骨干教师的带头作用,以打造教学典型案例为突破口,把质量建设落实在专业建设与课程教学之中,助力质量文化建设走实走深,取得了看得见、摸得着的效果。

部署质量文化建设月活动

如何在具体的课程教学中,融入质量文化建设,这里简要介绍几个案例,以期窥一斑而知全豹。

一、图之韵,教之魂——《工程制图》教学案例

“图之韵,教之魂”是智能制造教研室孔贝贝教学团队精心设计的《工程制图》教学典型案例。《工程制图》作为工科专业的一门重要基础课程,对于培养学生的空间想象力、图形表达能力和工程素养具有至关重要的作用。孔贝贝团队致力于《工程制图》课程教学改革与创新,深入贯彻OBE理念,从课程教学设计与创新、现代教学方法与手段运用、创新教学评价与反馈机制、加强教师专业发展与团队建设等方面着力,倾情探索教学质量文化助力教育教学有效途径,该门课程赢得了广大学生的喜爱和校内外同行的认可。

教学团队开展教学经验交流

二、“电”亮未来——《电工电子技术》教学案例

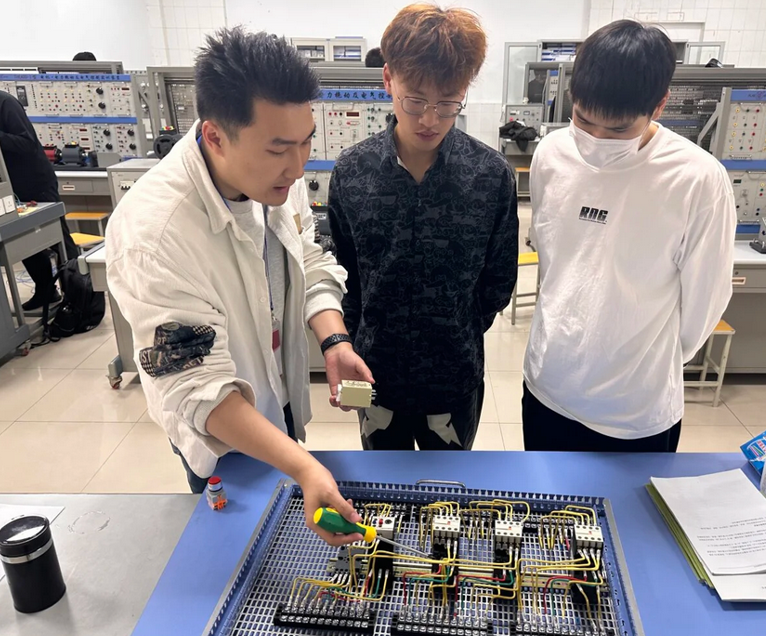

“电”亮未来,是机械工程教研室邱满教学团队打造的《电工电子技术》课程教学典型案例。该课程是机械设计制造及其自动化专业学生的专业基础课程,它不仅要求学生掌握直流电路、交流电路、电磁感应、发电机与电动机、安全用电常识、半导体器件、集成运算放大电路和数字电路等多种知识,还要求学生具备实际操作和解决问题能力。为有效提升该课程教学质量,多年来,邱满团队致力于该门课程教学改革与创新,突出项目化教学、虚拟仿真实验和翻转课堂,注重思政案例融入、工匠精神培养、学科前沿成果介绍,积极探索教学多元评价、学生增值评价及反馈与改进等教学评价改革新路径,借助学习通知识图谱功能增强学生对知识的掌握,有效地提升了课程教学效果,实现了专业知识与应用能力“双增强”、解决问题能力与思维方式“双转变”,受到同行和学生一致好评。

指导学生实验项目

三、突破与升华——《数字电子技术》教学案例

“突破与升华”是人工智能教研室王香教学团队着力打造的《数字电子技术》教学典型案例。《数字电子技术》作为电子信息工程与通信工程专业的重要基础课程,其课程教学质量直接影响学生后续专业学习以及未来在电子领域的职业发展。传统的教学模式侧重理论知识传授,忽视学生实践能力和创新思维培养,为改变这一现状,教学团队采用项目驱动式教学,结合课程内容和实际应用,精心设计6个基础项目和2个提高项目,加强项目实施过程各环节指导,并坚持问题导向,培养学生创新思维。构建“三三三”课程思政模式,积极探索“2+1”全过程考核机制,经过不懈努力,该课程成功入选国家级一流课程和省级课程思政示范课。

课后解答学生问题

四、实施课堂革命——《可编程控制器原理及应用》教学案例

《可编程控制器原理及应用》是控制工程教研室苏敏教学团队精心打造的典型教学案例,该门课程是自动化专业的专业核心课程,随着现代工业技术的快速发展,可编程控制器(PLC)在工业自动化控制中扮演着越来越重要的角色。而传统课堂重知识传授、轻能力培养,不能满足业界和学生职场要求。为破除这一弊端,苏敏团队依据课程教学目标,突出学生实践能力和创新精神培养,实行校企合作协同育人,改革教学设计、升级教学环境、创新教学方法、融入课程思政;重塑教学内容、优化教学模式、完善考核方式;面向新工科人才培养,构建“三项目、三层次”的应用型课程内容体系;借助产教融合优质资源,实行“理实一体、课赛结合”教学模式,做中学、学中做贯穿教学全过程。一系列教学改革举措的有效实施,促进学生实践能力、创新精神和综合素质得到全面提升。

学生独立操作机器人

教学团队开展教学经验交流

展望未来,质量文化建设月活动的开展,为计算机与信息工程学院、智能制造与控制工程学院的质量文化建设注入了新的活力,学院将以此次活动为契机,不断总结经验,创新建设思路,持续推进学院质量文化建设,为培养更多高素质的人才做出更大的贡献。