{/eyou:adv}

{/eyou:adv}

科研工作

当前栏目 更新时间:2025-01-27 08:20

更新时间:2025-01-27 08:20 黑磷作为一种独特的二维材料,因其宽泛的带隙值覆盖了其他二维材料尚未涉及的电磁波谱范围,而备受科学界关注。其高载流子迁移率、双极场效应及平面内非寻常的各向异性等特性,更是使其在电子学、光学及能源领域展现出巨大潜力。然而,黑磷的环境不稳定性,尤其是易氧化降解的特性,严重限制了其实际应用。因此,研究如何提升黑磷的稳定性,成为当前材料科学领域的热点之一。

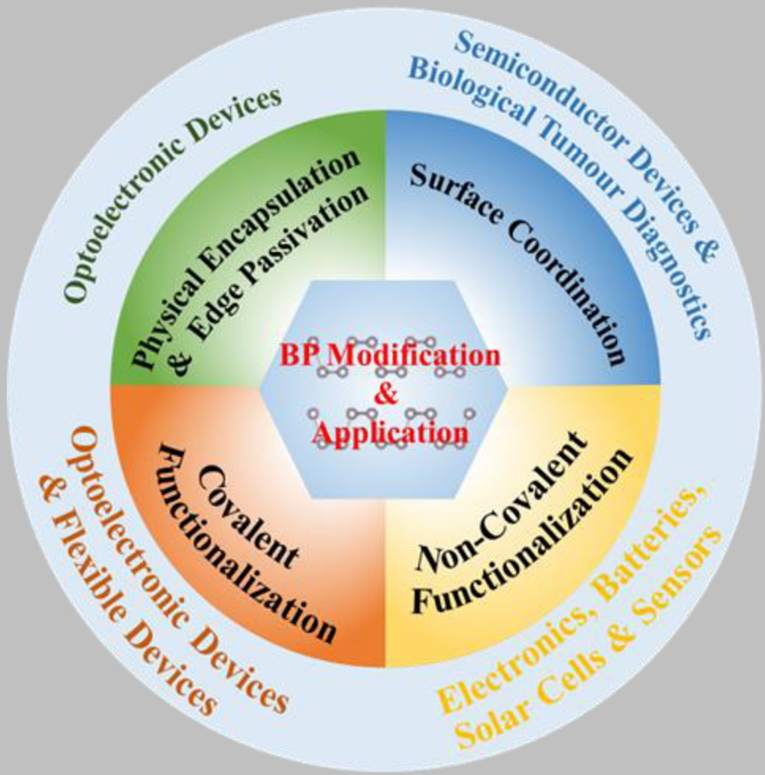

鉴于此,生化学院教师张浩浩在《ChemPlusChem》期刊(中国科学院4区,IF=3.0)发表了题为“Modification Strategies and Prospects for Enhancing the Stability of Black Phosphorus”的文章,论文通讯作者为生化学院教师孔震和安娟副教授以及北京化工大学宋继彬教授。该综述文章总结了四种主要的黑磷改性方法,旨在通过不同的机制增强其稳定性。这些方法包括共价功能化、非共价功能化、表面配位以及物理封装和边缘钝化。文章不仅详细介绍了每种改性方法的具体机制和应用实例,还分析了各自的优缺点及适用范围。研究人员希望这份综述能为相关领域的研究者提供有价值的参考,推动黑磷改性研究的进一步发展,并加速其在实际应用中的进程。

近年来,学院积极深化科研体系改革,显著增强科研经费支持力度,同时大幅提升了科研成果的表彰与激励机制,着重加强了创新型科研团队的培育与引领,成功获评多个省部级科研平台。这一系列举措促使学院科研工作呈现出蓬勃发展的态势,高质量科研成果如雨后春笋般涌现,高端科研项目申报与获批数量更是屡创新高,学院的整体科研实力实现了质的飞跃。此等成就不仅在我们师生中激发了浓厚的科研兴趣与热情,更加坚定了教师们追求科研卓越、勇攀科学高峰的信念与决心,为我们向建成具有鲜明特色和高水平的本科教育院校迈进奠定了坚实的科研基础,进一步提升了我们在同类院校中的科研竞争力和影响力。

撰稿人:张浩浩

审稿人: 高 星